「捨てるから始めない」片づけでも「手放し」ます

〜ミンスゲームと「捨てる!」技術〜

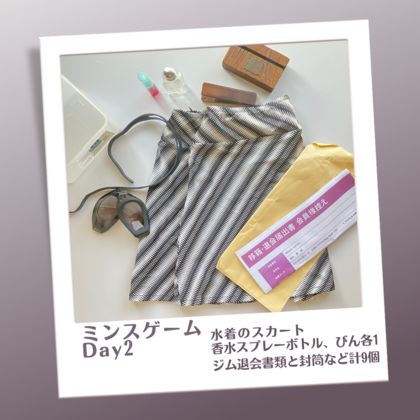

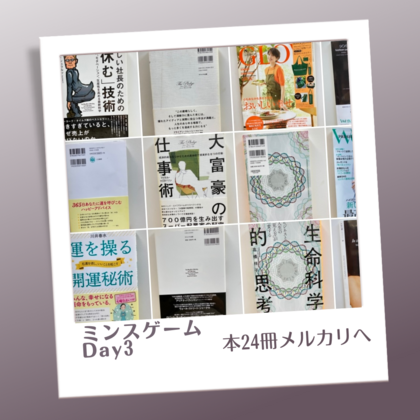

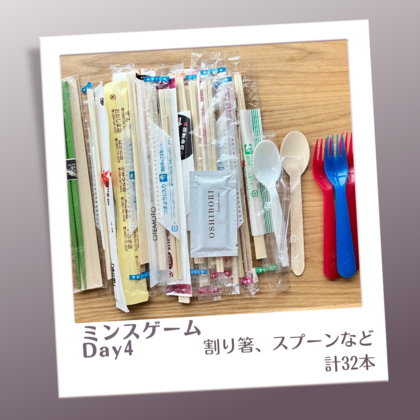

最近片付けのプロの間で流行っているミンスゲーム。

私も、遅れ気味に乗っかりました。

片づけのプロでも、気をつけていても、

不要なモノは家にどんどん入ってくるので

油断すると、”片づけし甲斐のある家”になります。

油断しなくても、毎日生活していたら、

使うモノ、壊れるモノ、不要になるモノ

色々ありますもんね。

「捨てるから始めない」片付けなのに、捨てる理由

私が学んだライフオーガナイズの片づけ術は、

「捨てるから始めない片づけ」と呼ぶことがあります。

片づけと言えば、捨てることにフォーカスしがち。

確かに、手放すこと(=捨てること)も

片づけの方法の一部ではあるけれど、

捨て続けるだけでは、永遠に片づけは終わりません。

というのも、捨てる以前に

何を買うか、何を残すか、何が不要なのかを

モノを手に入れる時点で見極める習慣、力を

身につける必要があるからです。

片づけのプロは、この習慣、意識、力が強め。

散らかりにくい家を作るには、

捨てる力もさることながら

家にモノを入れる前、入れる時に

判断するクセがついているから

片づいた家がキープしやすいんです。

「捨てる!」技術から感じたこと

片づけのプロ必読書と言われる

2000年に発売された「捨てる!」技術(辰巳渚 著)を

今さらながら初めて読みました。

作者の辰巳渚さんは、

雑誌のインタビュー記事などでよく読んでいたので

知っているつもりになっていたからかもしれません。

この本では、整理収納のテクニック以前に、

”片づける方法は「捨てる技術」を身につけること”

と堂々と謳っており、

片づけブームの先駆けと言われています。

モノがあふれて片づけに悩んでいるのに、

「もったいない」「とりあえず取っておこおう」と

限られたスペースにモノを詰め込んで、

暮らしにくくなるのは本末転倒。

頭ではわかっていても

なかなか捨てられない方、モノを減らせない方に

おすすめの本です。

「何を捨てるか」よりも「何を選びとるか」

「捨てる技術」を身につけるのも重要なことですが、

それと同じくらい大事なのが、

自分にとって、本当に必要なモノ、大切なモノを選び取る力。

捨てるモノを探そう、

捨てなきゃいけないと思うから

苦しくなる。

高かったのに捨てるのは忍びないと

思うから、部屋がモノであふれていく。

あふれるモノを活かせてない罪悪感に悩むなら、

モノが多すぎて、

何があるのかわからない状態になるなら、

どんなモノを持っていたいのか、

理想の暮らし、理想のお家に相応しいモノを

選び取ることにフォーカスしてみてください。

選び取っていけば、自ずといらないモノは見えてきます。

選びとることは最初は大変かもしれません。

でも、その先に、

もっと楽に、楽しく、片づけに悩まずに

暮らせる家が待っているはずです。

本日も最後までお読みくださって

ありがとうございました。

どなたかのご参考になれば幸いです。

どこから手をつけて良いかわからないという方は

公式LINEご登録の上、LINE無料相談をご利用くださいね!

-

モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?

「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ

モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?

「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ

-

実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話

年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今

実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話

年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今

-

「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法

PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分

「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法

PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分

-

人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー

| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!

12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講

人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー

| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!

12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講

-

段ボールが散らからない!

捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場

ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく

段ボールが散らからない!

捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場

ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく