高齢者向け片づけも、脳機能障害、発達障害で片づけられない人のサポートも。

カンファレンス参加レポ day2 その1

12月10日(金)に開催された

日本ライフオーガナイザー協会のカンファレンス2日目。

参加レポです。

第一日目も幅広い内容でしたが、

二日目も高齢者の片づけ支援、

SDGs、脳の障害がある方の片づけ、

消費者教育とオーガナイズの良い関係、

リユース、クローゼットと

幅広いラインナップでした。

Family Dynamics and working with Aging Clients (家族ダイナミクスを踏まえて高齢クライアントを支援する)Vickie Dellaquilaさん

1日目にもあった高齢者向け支援関連のセミナー。

高齢化社会で今後増えて行くであろう、

高齢者の方の片づけサポートって重要課題です。

本人の加齢や認知症などによって、

判断能力が落ちる場合を想定して

サポート開始時に家族や弁護士など

指示判断を仰ぐ人を決めて

委任状を作成しておくことが必要

という内容でした。

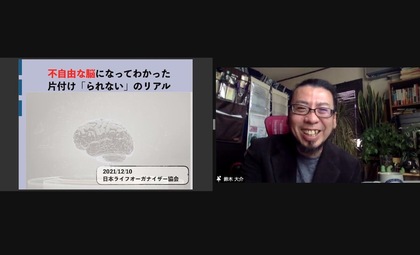

不自由な脳になってわかった片づけ「られない」のリアル文筆家 鈴木 大介さん

「発達系女子とモラハラ夫」などでも知られた文筆家の方です。

私は、この本は知っていましたが、

お名前はよく存じ上げませんでした。

有名なルポライターの方です。

今回、初めてじっくりとお話を聞いて、

それはそれは、ものすごーく勉強になりました。

鈴木さんの奥様がもともと発達系女子(発達障害)で、

片づけが極端に苦手。

わが家の娘も発達系で、

ちょっと片づけが苦手だからなんです。

鈴木さんは、片づけできない奥様に

ずっとイライラしていたのに(=モラハラ夫)、

ご自分が高次脳機能障害を患い、

突然片づけができなくなった状況から、

片づけが難しくなった状況をひも解き、

奥様の片づけできない理由が

突然(?)理解できるようになった上、

片づけできていた時代の記憶をたぐり寄せ、分析し、

片づけを克服したという珍しい経験の持ち主なんです。

脳の障害があると、

片づけプロセスの中で

必要な意思決定や行動が難しい状態を

わかりやすい例えとイラストで

説明してくださいました。

脳の障害でも発達障害でも

その共通点が多いらしく

奥様が「片づけない」のではなく

「片づけられない」とわかったそうです。

鈴木さんの説明で

わが家の片づけ苦手な娘のことが

よく理解できました。

片づけプロセスを細かく分解した時に

娘の苦手な部分と得意な部分が

最近よくわかってきて、

娘の片づけのサポートが

しやすくなったところなのですが、

言語化ができていない部分がありました。

鈴木さんの説明で

とても腑に落ちたんです。

そこはまた別記事で詳しく書きますね。

長くなるので、レポは今日はここまでにします。

続きは、後日また書きます!

<関連記事>

ライフオーガナイザー協会 年に一度の学びの場JALO2021 オンラインカンファレンス Day1

-

モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?

「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ

モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?

「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ

-

実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話

年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今

実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話

年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今

-

「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法

PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分

「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法

PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分

-

人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー

| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!

12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講

人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー

| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!

12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講

-

段ボールが散らからない!

捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場

ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく

段ボールが散らからない!

捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場

ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく