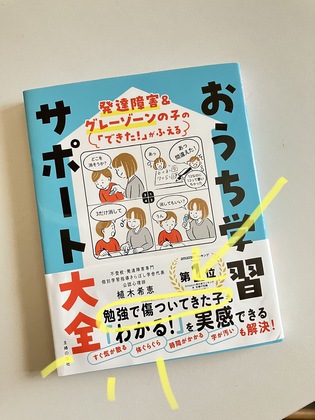

「おうち学習サポート大全」

適切なサポートで「出来た!」はもっと増やせる!

発売されたばかりの「おうち学習サポート大全」

一気に読みました。

「できた!」を増やしたかった...

5年前とは、現在私の小6の娘が低学年の頃。

数の概念や苦手な書字を

どうにか出来るようにしようと

色んな本を読んだり、リサーチしました。

作業療法士の先生から教えてもらった

体操やゲームみたいなことも

一生懸命やろうとするほどお互いストレスで。

「いっそのことやめてしまえ〜!」

と、自分で教えることを半ば放棄しました。

お互い機嫌よく過ごす方を優先したのです。

本当は親が頑張るべきところも

たくさんあったのですが

私が根気強く反復させたところで

私の教え方ではストレスになるだけ...。

アーティスト・石村嘉成さんのお父様の言葉

- 3歳までにいかに療育を頑張るかで、将来が全く変わってくる。

- たくさんの子が”まだ小さいから様子を見ましょう”と言われて、大切な時期を逃してしまっている。

泣きわめいて宿題をする日々

先生も、親もサポートの仕方を知らない

親なりに勉強して、娘のことを分析し、

できるだけ客観的に先生に伝えました。小学校3年生のときでした。

また、数の概念を教えても、

自分でうまく教えられない分

専門の先生を探して

学校に働きかけたり

別の努力はしましたが

あの頃、こんな本があったら

もっと楽に、娘の支援が

できていただろうなあ…と思います。

もちろん、今からでも

こちらの本は活用させていただきます!

「勉強で傷ついた子」帯の言葉に涙

そして、読んだあとに気づいた

帯の「勉強で傷ついた子」の言葉。

号泣しました。

落ちてしまった自己肯定感を上げて、自分を大切にして欲しい

先生もコレ、読んで欲しい。

絶対、読んで欲しいと思います。

うちの娘が、不登校を経て

今の学校の支援級に転入したころ

自己肯定感低い独り言を

ずっとブツブツ言ってたそうです。

(最近の懇談会で知りました)

確かに、家でも「どうせ私なんか..。」

としょっちゅう言っていましたが

学校でもずっと言っていたとは

知りませんでした。

今の学校では

手厚くサポートいただきながら成長し、

自己肯定感も上がって

笑顔を取り戻せました。

やっぱり、適切なサポートって大切です。

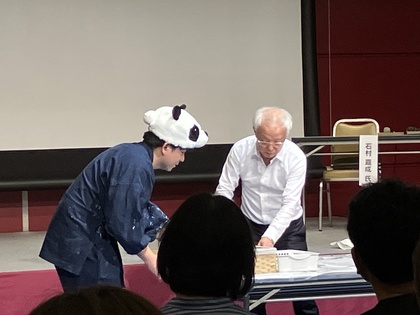

※7/29の石村嘉成さん講演会でのライブドローイングの様子。

発達障害と一言に言っても

学校の先生方もお忙しいとは思いますが

新しい情報も学んで

正しく発達障害のことを知って欲しいなと

つくづく思います。-

モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?

「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ

モノを捨てないことが、本当に大切にすることなのか?

「モノを大切にしなさい」って、子どもの頃によく言われませんでしたか。私も何度も聞いて育ちました。特に祖母からよ

-

実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話

年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今

実家から帰ったら、キッチンが綺麗で気分が上がった話

年末から帰省していた実家から、先ほど自宅へ戻ってきました。2026年は、日曜はユルめの記事を書く日にします。今

-

「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法

PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分

「あのファイル、どこだっけ?」が口癖のあなたへ|PC整理で仕事効率を爆上げする方法

PCを開いて作業を始めようとしたとき、「あのファイル、どこに保存したっけ?」と探し始めて、気づけば5分、10分

-

人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー

| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!

12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講

人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー

| ご好評につき【1月8日 追加開催】決定!

12月末に「人生120%幸せにする片付け法則体験セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。初めて私の講

-

段ボールが散らからない!

捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場

ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく

段ボールが散らからない!

捨てる前の段ボール収納アイデア3選+我が家のリアルな置き場

ネットショッピングは、忙しいワーママにとって本当に便利ですよね。重たいものも、かさばる日用品も、家まで届けてく